Identificador

34486_06_007

Tipo

Formato

Fecha

Cobertura

42º 37' 17.05'' , -4º 23' 40.90''

Idioma

Autor

Inés Fuente Aguilar

Colaboradores

Sin información

Edificio Procedencia (Fuente)

País

España

Edificio (Relación)

Localidad

Prádanos de Ojeda

Municipio

Prádanos de Ojeda

Provincia

Palencia

Comunidad

Castilla y León

País

España

Claves

Descripción

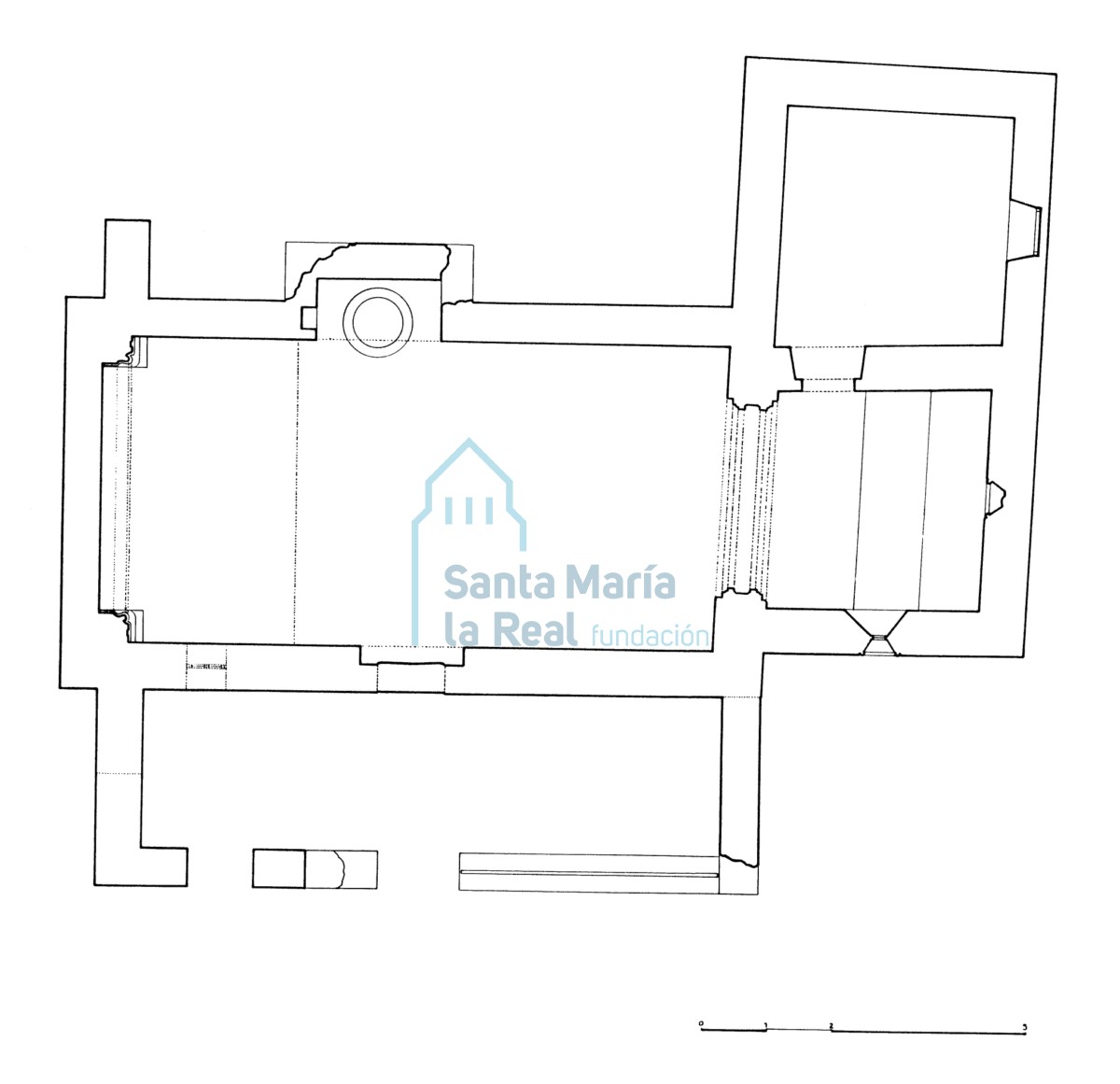

DESDE VILLABERMUDO nace un camino -en no demasiado buen estado- que conduce a la ermita del Santo Cristo, situada a las afueras del pueblo. Al llegar a esta ermita, el camino se bifurca y hemos de seguir el de la izquierda hasta llegar al despoblado conocido como San Jorde, distante unos 2 km de Villabermudo, aunque ya en término de Prádanos de Ojeda. La maltrecha iglesia se ubica en lo alto de una pequeña loma situada al noroeste del lugar que en origen ocupó el poblado, del que hoy en día apenas quedan restos materiales visibles. Éstos fueron definitivamente abandonados hacia la década de 1960. Del despoblado únicamente se conserva la iglesia, rodeada por campos cultivados de cereales. Muy pocos datos conocemos de la historia del lugar. En el Libro Becerro de las Behetrías se detalla su posesión por la abadesa de San Andrés de Arroyo. En 1345 la localidad de San Jorde dependía del arciprestazgo de Herrera de Pisuerga. En 1465 Pedro I Fernández de Velasco compró el lugar. El silencio documental también enmudece la historia del templo, del que no existe ningún tipo de estudio, ni monográfico ni parcial. Actualmente está abandonado, en lamentable estado y carente de cualquier uso de tipo litúrgico. Lo desolado del paraje en el que se encuentra y la ruina inminente que amenaza el edificio son aspectos que quizá pudieran desalentar al visitante; sin embargo, las ruinas presentan algunos aspectos dignos de mención. La planta de San Jorge en San Jorde es de una sencillez extrema y de pequeñas dimensiones: de nave única -totalmente revocada al interior- con espadaña sobre el hastial occidental de la misma, y cabecera cuadrangular, con testero recto tanto interior como exteriormente. Todo ello fue construido con mampuesto de baja calidad, e incluso adobe, a excepción de esquinas, cornisas o contrafuertes, realizados con sillares de tamaño regular y bastante bien escuadrados. A esta estructura primaria se adosó una estancia a modo de sacristía de planta cuadrangular, atrio y un irregular murete de adobe que delimita, en su lado norte, el espacio destinado a cementerio. La pequeña nave rectangular presenta una cubierta plana de madera -de factura reciente y a cota más baja que la original- con vertiente exterior a dos aguas que se encuentra en un alarmante estado de conservación. En el muro sur se abre la portada, protegida exteriormente por un atrio cubierto delimitado por rejería. En el norte se abre un arco escarzano de gran profundidad modulando un espacio cúbico -visible también al exterior- que cobija la pila bautismal. La portada, actualmente tapiada con sillares y diversos fragmentos procedentes de las cornisas que remataban sus muros, es muy sencilla, de medio punto, sin abocinamiento y con guardapolvo sin decorar. Un arco apuntado ciego de época gótica, abierto en el hastial occidental de la nave, descansa sobre pilastras de sección cuadrada, cada una de ellas con una esbelta columna acodillada con su correspondiente basa y capitel. En el muro sur de la nave se abre una ventana cuadrada y claramente posmedieval que la ilumina. Mejor conservada se encuentra la cabecera del templo, con testero recto y de menor altura que la nave. Un tipo de cabecera que -para García Guinea- se utiliza en un momento generalmente tardío, separado el ábside de la nave mediante un arco con moldura sin esculpir. Éste posee una credencia adosada al muro este. En este último muro todavía es visible al interior un vano abocinado de medio punto con moldura o chambrana sencilla sin decorar. En el muro norte de la cabecera se abre una puerta adintelada que da acceso a la sacristía moderna prácticamente derruida, mientras que en el sur -rematado exteriormente por una cornisa bajo la que aparecen canecillos decorados- se abre un ventanal abocinado de medio punto con chambrana lisa. Todo este espacio se cubre interiormente con una bóveda de cañón que apoya sobre una simple línea de imposta moldurada. Por lo que respecta al exterior, éste se encuentra enormemente reformado. El perfil del muro este aparece rematado por una cornisa tardogótica decorada con bolas. Exteriormente localizamos junto al atrio una pequeña sala de planta cuadrangular destinada a albergar la escalera de acceso a la espadaña. Ésta, adosada a los pies de la nave, reproduce la tendencia común de este elemento en el románico palentino: con dos aberturas inferiores y campanil. Se divide en tres pisos mediante simples impostas lisas; el inferior totalmente macizo, mientras que en el superior se abren dos arcos de medio punto con arquivolta sin decorar. Otro arco de medio punto idéntico a los anteriores aunque cegado se abre en el piñón triangular que remata este elemento. Posee además un cuerpo de acceso, erigido en época reciente y construido con diversos materiales al que se accede interiormente desde el coro que se encuentra a los pies de la nave mediante una escalera de madera. La fábrica de la iglesia de San Jorde plantea confusas etapas constructivas; determinados elementos conservados en la nave y ábside, parecen formar parte de una primera campaña realizada hacia los años finales del siglo XII. La espadaña pudiera haberse construido a lo largo del siglo XIII. La sacristía, adosada al muro norte del ábside, se realiza en unos momentos muy posteriores a los medievales, quizá en los siglos XVII-XVIII. Atrio, escalera de acceso a la espadaña y muro bajo se ejecutaron ya en un momento muy reciente. Si desde el punto de vista arquitectónico San Jorde es un edificio de gran sencillez, desde un punto de vista escultórico sorprende la calidad de sus relieves, a pesar de lo escaso de lo conservado. Sólo el arco ciego abierto a los pies de la nave, en su hastial occidental, presenta unos sencillos capiteles con simple decoración de semiesferas, sin más labra que una simple forma de friso o cenefa, todo ello de cronología medieval incierta. Pero en el exterior del muro meridional del ábside aparecen los elementos escultóricos de mayor calidad. Bajo la cornisa que lo remata, aparece una hilera de canecillos -todos esculpidos excepto dos- que presentan una talla tardía, pero utilizando todavía un marcado lenguaje formal románico en cuanto al tratamiento del tema. A pesar de las graves mutilaciones sufridas, reconocemos en ellos la presencia de figuras humanas y animales fantásticos de numerosas resonancias carrionesas. Destaca sobre todos uno, el mejor conservado, que representa a un personaje masculino barbado con un objeto de difícil interpretación (un instrumento musical o un barrilillo), otro se decora con una fracturada contorsionista, similar a la empleada en una dovela de la portada de Arenillas de San Pelayo. A simple vista la cronología de estos canecillos parece estar en consonancia con la del edificio, es decir, hacia los últimos años del siglo XII. El muro sur de la nave todavía conserva alguno de los canecillos sobre los que apoya la cornisa: el mejor conservado -aunque parcialmente destruido- se encuentra en el ángulo este del muro, y aparece decorado con un animal fantástico de talla similar a los del ábside.