Identificador

26036_01_024n

Tipo

Formato

Fecha

Cobertura

42º 18' 0.22'' , -1º 57' 23.55''

Idioma

Autor

Minerva Sáenz Rodríguez

Colaboradores

Sin información

Derechos

Edificio Procedencia (Fuente)

País

España

Edificio (Relación)

Localidad

Calahorra

Municipio

Calahorra

Provincia

La Rioja

Comunidad

La Rioja

País

España

Descripción

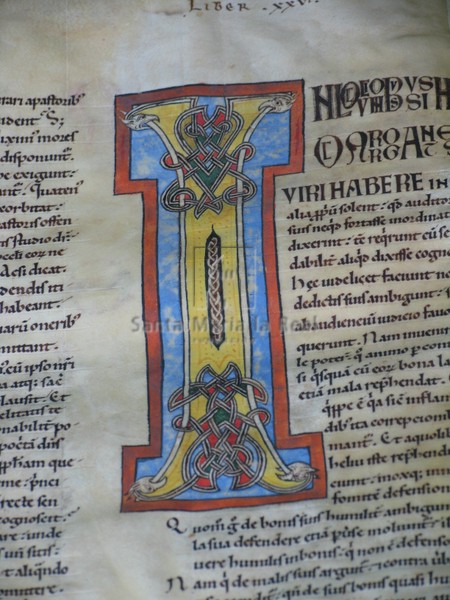

LA IGLESIA-CATEDRAL de Santa María de Calahorra ha sufrido a lo largo de su historia cuatro reconstrucciones, coincidentes con otros tantos períodos históricos y artísticos: hipotético templo visigótico, iglesia románica (1045-1243), después gótica (1243-1484), y por último, gótica tardía, renacentista y barroca (a partir de 1484). A pesar de que la creación de la sede episcopal de Calahorra se atribuye legendariamente al apóstol Santiago en el siglo I, no es posible retrotraer su fundación más allá de los siglos IV o V; de hecho, los episcopologios calagurritanos no comienzan hasta esas fechas (obispo Valeriano, hacia 400-405; obispo Silvano, hacia 457-495, etc.). Abarcaba un vasto territorio desde la cordillera Ibérica hasta el mar Cantábrico. Tradicionalmente, pero sin ninguna prueba documental, se ha supuesto que la primitiva ubicación de la catedral estuvo en lo alto de la ciudad, en “El Cabezo”, al lado del Palatium Regis, del castillo y de la iglesia del Santo Sepulcro, donde hoy se encuentra el convento de San Francisco, ya que en la época visigótica, la residencia episcopal, la real y la iglesia-catedral se solían situar dentro de la ciudadela de la capital diocesana. Entonces estaba dedicada a El Salvador, aunque después prevalecerá el título de Santa María. Este hipotético templo visigótico dejó de ejercer la función de iglesia-catedral debido a asuntos de carácter militar de la ciudadela, y fue destruido por los musulmanes -por Almorrid o quizás por Almud- en el año 932. Debido a la fortificación de la acrópolis, la sede episcopal se tuvo que trasladar a la iglesia de Santa María, en la parte más baja de la ciudad, en el arrabal extramuros del núcleo urbano, concretamente en el lugar del martirio y sepultura de los santos Emeterio y Celedonio, decapitados en el Arenal, junto al río Cidacos, en los años 301-303, durante la persecución de Diocleciano. Allí se construyó en su memoria en el siglo IV una pequeña iglesia o un baptisterio, que según la tradición se situaba en el mismo lugar donde hoy se ubica la pila bautismal del actual templo. A partir de esta traslación de la catedral antigua a nuevo solar, que ocurriría después de la destrucción del 932 y antes de la reconquista definitiva de la ciudad en 1045, se denominó de Santa María y de los Mártires Emeterio y Celedonio. A pesar de la primera hipótesis, es más posible que la catedral se ubicara aquí desde sus orígenes, y no en la ciudadela, ya que lo más usual era que los templos martiriales y las catedrales de los siglos IV-VI se construyeran en arrabales extramuros, trasladádose a las acrópolis más adelante. Durante estos años de luchas, los obispos residieron en Oviedo y después en Nájera, pero una vez recuperada Calahorra, se restauró de nuevo el obispado aquí. A los pocos días de la reconquista, el 30 de abril de 1045 los reyes de Navarra, García Sánchez III y Estefanía, donaron y concedieron a la catedral, obispo y clero de Santa María de Calahorra varias posesiones, fincas, derechos, exenciones, diezmos y privilegios, haciendo lo mismo al año siguiente, el 3 de marzo de 1046, y la consagraron a la Asunción. En cuanto a la fábrica, antes de la reconquista de 1045 se debió de construir un templo románico primitivo -tras la destrucción del anterior por los sarracenos en el 932- en un solar a orillas del Cidacos, que se podría corresponder con lo que hoy es la nave norte de la actual catedral. Después de 1045 se debió de ampliar mediante la edificación de una nueva nave derribando el muro sur de la primitiva. En 1129, tras una furiosa avenida del río Cidacos que socavó una esquina del templo hasta los cimientos, se pensó en trasladarlo de nuevo al alto de la ciudad, junto al castillo y al Palatium Regis, pero finalmente se decidió reedificarlo en el mismo lugar, junto al martirio de los santos. En 1132 se celebró una fiesta de traslación de los cuerpos de los Santos Mártires, dato significativo porque estas traslaciones suponían obras importantes. En este caso quizá se pueda hablar de una nueva ampliación del templo románico hacia el Este, que culminaría con la colocación de las reliquias en el altar mayor. En 1243 hubo una ceremonia similar, calificada de “segunda traslación” de los Santos Mártires, a partir de la cual se debieron de realizar obras góticas que no llegaron a destruir por completo la iglesia románica; de hecho, ésta no desapareció por completo hasta el siglo XV. Aunque la catedral románico-gótica tampoco ha perdurado, sabemos que debía de tener tres naves, triple cabecera (capilla mayor y dos colaterales, la de los Santos Mártires al Norte y la de San Sebastián al Sur), claustro y sala capitular. A partir de 1484 se construyó una nueva catedral derribando la anterior por su pequeñez, que es la que ha llegado hasta nuestros días. El nuevo edificio, reformado sucesivamente a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, mezcla los estilos gótico tardío, renacentista y barroco. Tiene planta de tres naves de distinta altura con capillas entre los contrafuertes, crucero, capilla mayor con tramo recto y capillas colaterales, cabecera ochavada con girola y capillas radiales, claustro, sacristía, sala capitular y otras dependencias. Las restauraciones en este monumento han sido frecuentes en los últimos años, siendo las más importantes la de las cubiertas, realizada por Juan Esteban Ameyugo, y la de la portada de San Jerónimo, por Luis Ignacio González Palomo en 1995. En 1998 se presentó el Plan Director, y a partir de la clausura de la exposición “La Rioja. Tierra Abierta”, que había tenido lugar en la propia catedral durante el año 2000, el edificio fue sometido a un nuevo proceso de restauración bastante profundo que continúa en la actualidad, en el que destaca la intervención en la torre, todo ello de nuevo bajo la dirección de Juan Esteban Ameyugo. MUSEO DIOCESANO Y CATEDRALICIO La catedral de Santa María de Calahorra contiene una parte del Museo Catedralicio y Diocesano, creado en 1958 por disposición episcopal y del cabildo para conservar, por un lado, los restos de la catedral de Calahorra y de excavaciones circundantes (Museo Catedralicio), y, por otro, objetos artísticos de otras parroquias de la diócesis abandonadas por la despoblación rural de ciertos pueblos y aldeas, que pudieran encontrarse en peligro de degradación o robo (Museo Diocesano). A partir de 1977 se instaló en la única ala construida del claustro (ala norte) tras su restauración, y en algunas dependencias auxiliares de la catedral (sacristía y antesacristías). En el Museo de la Catedral se custodia, de época románica, una basa doble y dos columnas simples. Aunque se desconoce su procedencia exacta, probablemente sean los únicos vestigios que quedan del antiguo edificio. La basa se encontró como relleno de una bóveda durante la restauración del claustro en los años setenta del siglo XX, y las columnas se hallaron en el piso alto del Palacio Episcopal, situado al lado de la catedral. La basa es ática, con dos toros y escocia sobre plinto prismático, y se decora mediante bolas en las esquinas y tallos ondulantes que recorren el toro y terminan en voluta o espiral hacia los ángulos. Las dos columnitas presentan basas áticas similares a la anterior, con dos toros y escocia, asentadas sobre plintos prismáticos, rematadas en las cuatro esquinas con bolas, y decoradas con un tallo ondulante que se resuelve en forma de espiral hacia los ángulos. Los fustes parecen reaprovechados, pues uno de ellos no presenta el mismo grosor en toda su altura, lo que demuestra que procede de dos columnas distintas. Los capiteles se decoran con dos esquemáticas hojas reducidas a lisos semicírculos rematadas en bolas. Cerca se ubica una pila de agua bendita que se trajo en los años sesenta o setenta del siglo XX de Camero Viejo, zona tremendamente sometida a la despoblación rural. Aunque actualmente ya no se recuerda su procedencia exacta, probablemente fuera recogida de algún pueblo abandonado cercano a Valdeosera -quizá Torremuña-, debido a su parecido con otra de aquella aldea, actualmente en el Museo del claustro de la catedral de Santo Domingo de la Calzada. Ambas son piezas de arte románico popular tardío, y de medidas similares. La custodiada en Calahorra mide 44 cm de altura total x 46 cm de diámetro del brocal, y 20 cm de altura del pie x 21 cm de altura de la taza. Tiene tipología en copa, con un pie pseudocilíndrico muy deteriorado y una taza más o menos semiesférica, lisa en su parte inferior, y está ornada con una cenefa de zigzag incisa en el borde (símbolo acuático). A diferencia de la de Valdeosera, no posee ni gallonado plano ni otra línea quebrada en el brocal. ARCHIVO CATEDRAL El Archivo Catedral de Calahorra se divide en dos secciones: Archivo Catedralicio o Capitular y Archivo Diocesano y Archivo de la Dignidad Episcopal. El primero recoge documentación de la antigua diócesis de Calahorra desde su fundación, y el segundo, documentación de la administración diocesana. El Archivo Catedralicio o Capitular a su vez se divide en Sección de Pergaminos y Sección de Códices, y en esta última se custodian los tres únicos códices miniados románicos que han subsistido procedentes del scriptorium que la catedral de Calahorra tuvo en época medieval. Este scriptorium ha sido hasta hace bien poco un gran desconocido para la Historia del Arte Medieval, pero afortunadamente en los últimos años ha sido debidamente estudiado por Ana Suárez Fernández. Debió de ser impulsado por el obispo Sancho de Funes, que vivió en la primera mitad del siglo XII (1118-1146), y funcionaba gracias al mecenazgo de los clérigos catedralicios y al trabajo de los asalariados traídos por el citado prelado. El scriptorium episcopal de Calahorra pertenece a la nueva corriente estilística europea que a partir del siglo XI penetra también en los scriptoria monásticos de Nájera y San Millán de la Cogolla. En esta época La Rioja comienza a abrirse a las influencias ultrapirenaicas del románico europeo, y en los tres lugares citados se va abandonando la tradición hispana mozárabe del siglo anterior. El Códice I es el Libro de las Homilías, que el cabildo de la catedral denomina Libro Blanco. Es un Leccionario de coro y un Homiliario que, además de las lecciones del oficio de maitines, contiene otros documentos añadidos, como cartas comendaticias episcopales, un obituario a partir del año 996, cartas de donaciones, ventas, privilegios y dos fragmentos de otros homiliarios del siglo XII que no pertenecen a este ejemplar: un bifolio que contiene parte de la homilía de San Gregorio y dos folios con parte de otra homilía. Consta de 278 folios de 56 x 38 cm. Está escrito en dos columnas con cuarenta y cinco líneas cada una, teniendo especial interés las lecciones de coro con diversas lamentaciones con música, concretamente las Nueve Lamentaciones del Triduo Sacro (folios 167 y 168). Posee títulos en rojo y las ilustraciones son grandes iniciales románicas decoradas con entrelazos, motivos vegetales, animales y humanos, algunas de gran belleza, como por ejemplo, la A del folio 6 vº, formada por dos bandas que salen de las fauces de dos cuadrúpedos cuyas colas terminan en una decoración vegetal que rellena los espacios vacíos de la letra. En la parte superior las bandas se convierten en tallos, anillos, nudos, hojarasca y dos cabezas de dragón. Abundan también las letras P mayúsculas ornamentadas, como la del folio 43 rº, rematada en hojas vueltas, con motivos de tallos muy finos dispuestos en roleos en la panza de la inicial, y con un personaje desnudo de cintura para arriba y descalzo, que intenta sostenerla desde la parte inferior. Un motivo similar presenta la I del folio 191 rº, adornada en la parte superior con entrelazos y motivos vegetales y en la inferior con un individuo totalmente desnudo que sujeta la letra con sus manos y cruza las piernas. El estilo de estas miniaturas se podría emparentar con otras francesas de Normandía, Loira y oeste francés, y aunque el códice ha sido datado entre 1121 y 1125 basándose una nota de la nueva cubierta y en el colofón del manuscrito, las iniciales podrían datarse varias décadas después y ser obra no de uno, sino de varios iluminadores. En el folio 270 vº aparece el nombre de Gerardo así como el del obispo Sancho de Funes y otros muchos de diversas personas que sufragaron la obra, todos ellos clérigos y familiares del cabildo. El Códice II es el Moralia in Job o Morales de San Gregorio Magno, libro manuscrito en pergamino que contiene los Comentarios del Papa San Gregorio al Libro de Job, una de las obras más difundidas en la Edad Media por la Península, pues casi todos los monasterios y catedrales poseían una copia. El ejemplar calagurritano recoge una edición específica del tratado, considerada de posible origen riojano, cuyo conjunto introductorio se compone de cuatro piezas: la primera es una carta de Tajón, obispo de Zaragoza, a Eugenio de Toledo o Epistola ad Eugenium episcopum Toletanum; la segunda es la Visio Taionis o Crónica mozárabe del año 754 en la que se narra el viaje a Roma de Tajón, enviado por Chindasvinto, para conseguir los Moralia; la tercera es un indículo incompleto de las obras de Gregorio Magno; y la cuarta el Elogio dedicado a este autor por Isidoro de Sevilla, que es el capítulo XXVII de la obra isidoriana De viris illustribus. En el Códice de Calahorra, este corpus introductorio de la recensión riojana de los Moralia está muy mutilado, y sólo debió de ocupar tres páginas. Es difícil emparentarlo con otros manuscritos que poseen el mismo corpus, datables desde los siglos X al XIII: Manchester (914), Biblioteca Nacional de Madrid (945), dos en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid (siglo X y siglos XII-XIII respectivamente), Biblioteca Nacional de París (siglo XI), Lisboa (siglo XIII), y Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León (1195-1205). Lo que se aprecia es que el libro riojano es copia de otro con escritura visigótica que se ignora si ha sobrevivido. Probablemente sea el único ejemplo de edición riojana de los Moralia in Job que permanece en su lugar de origen. Posee unos 200 folios sin numerar. Mide 56 cm de longitud x 38 cm de anchura x 13 cm de grosor. Su escritura es gótica, con caracteres gráficos tardocarolinos muy uniformes y bien ejecutados, como si fuera toda de la misma mano. Su encuadernación es la original románica y su iluminación es de calidad notable, teniendo gran interés las miniaturas de las letras iniciales y la decoración del folio 1 rº, que consiste en un doble recuadro pentagonal que encuadra las dos columnas del texto y ocupa toda la página formando tres columnas con sus basas, fustes y capiteles vegetales, la central sostenida por un atlante, y todo ello rematado en edificios torreados. Las iniciales decoradas se sitúan en los Incipit de los libros, van enmarcadas en polígonos y tienen motivos similares a los del Leccionario- Homiliario (códice I): entrelazos, tallos que terminan en roleos, animales reales y fantásticos, figuras humanas y otros motivos de menor tamaño como puntos, cadenetas, círculos, etc. No se conoce su autor, pero sí que fue escrito entre 1135 y 1145. Su estado de conservación es muy deficiente por su permanencia en malas condiciones ambientales, aunque gran parte de su deterioro es intencionado (recortes de folios o sustracción de ilustraciones). El Códice III es la denominada Biblia de Calahorra, códice escrito en pergamino de ovino y de color amarillento, mucho más estudiado por los especialistas y reclamado frecuentemente para exposiciones. Además de la Biblia, de la que sólo han llegado varios libros del Antiguo Testamento, contiene también un fascículo de nueve folios que contiene un calendario litúrgico, sincronismos de historia universal, genealogías, sincronismos sobre la muerte de algunos patriarcas y un catálogo de los libros santos. Su interés especial estriba en las glosas o anotaciones al margen, con citas de la Vetus Hispana, traducción latina de la Biblia que dejó de utilizarse en el siglo XI con la implantación de la llamada Vulgata. El calendario comienza en 1183, lo cual se especifica en una nota escrita con letra gótica del siglo XIII, y ocupa dos folios organizados en dos columnas cada uno, con escritura carolina evolucionada. En él aparecen los “días aciagos” o dies Aegyptiaci, que en la Edad Media eran los aniversarios de los veinticuatro días en que Dios afligió a Egipto con las plagas. En este Kalendarium calagurritano se anotan también las “horas mortíferas” de cada jornada infausta o día de mal agüero, aunque desconocemos si la inclusión de estas fechas en los calendarios medievales tenía alguna repercusión en la vida cotidiana o era simplemente una pervivencia de antiguos elementos de superstición en la liturgia cristiana. Su encuadernación es medieval, con planos de madera y sin recubrimiento, pues probablemente nunca tuvo cobertura de piel. En ella se observan restauraciones modernas, como la adición de algunas piezas de madera y de los cierres en cuero. Consta de 173 folios de numeración reciente y algunos otros sueltos, habiendo desaparecido la mayoría de los que tuvo originalmente. El manuscrito es estrecho y de gran formato. Cerrado mide 53 cm de longitud x 38 cm de anchura x 8 cm de grosor, y cada folio abierto, 53 cm de longitud x 37 cm de anchura. La tinta usada es negra, aunque en la mayor parte de las páginas hay también tinta roja, azul, verde, ocre-amarilla y de otros colores, incluido el oro. En general, su paleografía es carolina evolucionada, aunque no muy homogénea pues se aprecia la mano de, al menos, dos calígrafos o copistas. El texto de los folios se dispone a dos o tres columnas con amplios márgenes, característica de los códices de cierto relieve. La ornamentación se compone de miniaturas románicas de influencia cluniacense. Hay elementos arquitectónicos (arcos sobre columnas), figuras geométricas (círculos, formas poligonales), e iniciales mayúsculas (simples y ornadas con elementos fitomórficos, zoomórficos y antropomórficos). Destaca la P del folio 66 vº, con un personaje vestido con túnica y manto que sujeta un dragón alado por el cuello y por la cola, y la inicial del folio 144 vº, que abre el Libro de Job, compuesta por un dragón boca abajo, de cuyas fauces sale un tallo que forma la letra, la cual se rellena con entrelazos y motivos vegetales. En el folio 10 rº se ubica el catálogo de los libros santos o Canon, que es la página más hermosa del códice. En ella se representan dos grandes arcos románicos de medio punto apoyados sobre columnas con basas, fustes y capiteles, todo ello decorado con cenefas de entrelazos, edificios fortificados con almenas y cubiertas cuculiformes, hojas de acanto y dos perros afrontados por su espalda en el capitel central. El manuscrito se data en el último tercio del siglo XII, y aunque no se conoce el nombre de ninguno de sus autores, puede apreciarse que siendo el elemento paleográfico y el artístico de la misma época, hay intervenciones de distintos copistas y dibujantes, mostrando todos ellos una gran calidad técnica. Su estado de conservación no es todo lo bueno que sería deseable, pues está muy mutilado, tanto en la encuadernación como en las letras miniadas, y muchas de ellas han sido cortadas o arrancadas intencionadamente (folios 59, 78, 98, 121, 152, 157, 161, 163, 167, 168). La fecha de 1183, que indica el comienzo del cómputo del calendario litúrgico, sería el terminus a quo del cómputo, y 1482, el terminus ad quem, aunque no hay que pensar por ello que el códice fuera escrito a finales del XV. Se aprecia la intervención de otras manos que usan distintas letras de factura gótica del siglo XIII, una de las cuales dejó escrita la fecha de 1288, y también hay breves rastros de una mano del siglo XVI y otra del XIX. En general esta Biblia, a pesar de su deterioro actual, fue concebida como una obra bella a la que se destinaron abundantes medios, desmereciendo de su calidad únicamente la deficiente calidad del pergamino empleado. La Biblia de Lérida, compuesta como ésta a finales del siglo XII, se atribuye también al scriptorium de Calahorra, pues está copiada con una letra casi idéntica. Otras concomitancias se observan en algunas partes de la Biblia de Ávila (Biblioteca Nacional), en el códice bíblico del monasterio de las Huelgas de Burgos y en el del Museo Provincial de Burgos. TEJIDOS BORDADOS PROCEDENTES DE LA CATEDRAL Con el tejido bordado aparece una técnica que desempeñó un importante papel en la artesanía medieval, tanto al servicio de la iglesia (iconografía religiosa) como de la nobleza (iconografía profana). Sin embargo, y a pesar de que es un arte legendario del que existen noticias desde la Antigüedad, ha sido frecuentemente infravalorado y poco estudiado dentro de la Historia del Arte por considerarse una labor meramente artesanal. En general, el bordado o “pintura de aguja” es el adorno de un tejido con puntadas de hilo sobrepuestas, y según el hilo utilizado existen procedimientos clasificados en tres grupos: puntos de seda, puntos de oro y puntos de oro y seda. Los únicos tejidos conservados en La Rioja de los siglos XI-XIII proceden del monasterio de San Millán de la Cogolla y de la catedral de Santa María de Calahorra. Los primeros son telas hispano-musulmanas del siglo XI, de la época de los reinos de Taifas (1031-1086), que forraban dos obras en marfil del monasterio emilianense: el ara o altar portátil y el arca-relicario, la primera conservada en el Museo Arqueológico Nacional desde 1931, y la segunda en el propio monasterio de Yuso. De la catedral de Calahorra proceden dos fragmentos de ornamentos litúrgicos, hoy en sendos museos de Madrid. En el Museo Arqueológico Nacional se custodia media estola bordada con apóstoles, de estilo bizantino del final del siglo XI (1050-1100), que parece proceder de un sepulcro de la catedral de Calahorra. Según José Gabriel Moya Valgañón, pudo pertenecer al obispo Sancho, que vivió a fines del siglo XII, o al obispo-santo Esteban, de los siglos XIII-XIV. Fue adquirida por compra al obispo de Calahorra el 28 de junio de 1957, pero se desconoce si antes de localizarse en Calahorra estuvo en algún otro lugar. El fragmento conservado corresponde a uno de los lados de la estola, que mide 84 x 9 cm. Es un tejido en oro sobre seda azul oscura forrada de pergamino dorado, cuyo extremo se ensancha mediante un trozo de tela de la misma clase de seda pero de color rosa viejo, quizá rojo en origen. No tiene forro, y de ahí su escasa consistencia. Está cosido y bordado a base de hilos de oro en doble hebra y puntos de seda al matiz. Es la técnica llamada oro tendido o point couché, que es el sistema más antiguo del bordado en oro, usado en Oriente y en los tejidos árabes. El hilo tiene una pequeña laminilla de piel dorada enrollada a una hebra de seda amarilla. Se decora con cruces griegas, rosetas de ocho pétalos, hojas y dos figuras nimbadas, quizá santos o apóstoles, y en el extremo, tallos vegetales estilizados rematados en hojas lobuladas, conservándose aquí sólo la huella dejada por el bordado, y no éste. Una de las dos figuras lleva tonsura, viste alba talar y lleva los pies desnudos, por lo que será algún clérigo santo. La otra es calva, de barba larga y porta libro, iconografía propia de San Pablo, que aparece a menudo en los ornamentos litúrgicos. Las dos figuras tienen ojos almendrados y grandes pupilas y nariz recta, y al lado de sus cabezas hay dos discos de oro y restos de cuatro inscripciones en disposición vertical, prácticamente perdidas. Con San Pablo, hacía pendant en el otro lado San Pedro, siendo ambos muy frecuentes en los ornamentos litúrgicos por ser los pilares de la Iglesia. A pesar de desconocerse el lugar de ejecución, se considera una obra bizantina de importación, o ejecutada siguiendo modelos bizantinos, por la rigidez de las figuras, los letreros en vertical, la estilización de la decoración vegetal y el predominio del oro sobre la seda. En el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid se guarda un fragmento de cenefa de vestidura litúrgica, muy deteriorado, románico de hacia 1200, procedente también de la catedral de Calahorra, que mide 33 x 23 cm. Está bordado al matiz y realce con hilos de seda y cáñamo con pergamino dorado sobre tejido. Como decoración presenta medallones circulares enlazados con bustos de santos distribuidos en franjas horizontales. La técnica posee ciertas peculiaridades; por ejemplo, las figuras están realizadas a puntada tendida, con los detalles y contornos acentuados a pespunte fino y algunas líneas de separación hechas a realce formando cordeles. Esta técnica es similar a la de los bordados de la mitra de San Olegario en la catedral de Barcelona, y tendrá gran desarrollo posterior.