Justicia y paz: el capitel de la Orestiada en el mensaje de Cluny

Este artículo ofrece un punto de partida para un análisis más profundo de la relación entre justicia y paz en el capitel de la Orestíada y el mensaje de Cluny reflejado en la iglesia de San Martín de Frómista.

Por Fernando García Gil

La vista de la iglesia románica de San Martín de Frómista (Palen- cia) despierta el comentario incluso de los más indiferentes, por su «anormalidad» y perfección. Los expertos han discutido hasta la saciedad sobre sus orígenes, el significado de la iconografía y el misterio que rodea su existencia, especialmente los primeros años. Desde García Guinea que defendía la fecha anterior a 1066 porque era la que se documentaba en el testamento de doña Ma- yor— pese a las dudas de grandes estudiosos como Moralejo— hasta José L.Senra, volcado en estos monumentos castellanos, que propone una datación ya en la siguiente centuria basado en parte en la iconografía de algunos de sus capiteles, el templo se presta a múltiples lecturas. Nosotros intuimos que es en la última década del siglo XI cuando se modifica el primitivo edificio, sin dejar constancia documental, utilizando su escultura para lanzar una campaña decididamente reformista.

La alarmante inexistencia de documentos que lo citen desde ese 1066 del legado testamentario hasta 1118 en que la reina Urraca lo dona a San Zoilo, abre un abanico de posibilidades que, rastreando las crónicas de la actividad del rey y su corte y las fuertes relaciones con Cluny y sus monjes en España permiten emitir alguna hipótesis más ajustada a las opiniones de los estudiosos.

San Martín de Frómista.

Parece evidente que la magnificencia del templo y la riqueza de su escultura, de no tan alta calidad, hacen pensar en alguna fecha posterior a la mantenida por García Guinea. Es posible, —y una vez más volveremos a la ausencia de documentos— que el edificio de 1066 se convierta en una fecha posterior en el potente monumento que hoy vemos restaurado. La referencia a los años 90 de ese siglo XI tiene sentido si lo situamos entre la conquista de Toledo (1085), el posterior concilio de Husillos (1088) con la vida en España de la reina Constanza desde su boda (1079) hasta que muere en 1093.

La Reforma Gregoriana aparece como trasfondo de la iconografía de San Martín. Así lo ve Juan P. Rubio («Las órdenes religiosas y la introducción del rito romano en la Iglesia de Toledo», Instituto Teológico San Ildefonso. Toledo 2004) para quien «la conquista de Toledo (1085) sacó a la luz la pervivencia del culto mozárabe, y la implantación de la Reforma Gregoriana supuso una «merma del poder feudal de los nobles hispanos». Un magnífico artículo de H. Salvador Martínez («Vasallaje Castellano-leonés a Cluny. De Fernando I a Alfonso VI» en «Alfonso VI y su época». Sahagún Set.2006 (E.Fdez.González y J.Pérez Gil. Directores).) analiza estas vicisitudes. Con la conquista de Toledo, Alfonso accede a «la caja fuerte» de sus parias y sin embargo, tan sólo un año después, en 1086 a partir de la ofensiva almorávide, suspende el pago anual a la abadía borgoñona, que hace movilizarse a los poderes de Cluny. Es posible que esas sumas no entregadas fueran destinadas a obras en territorio castellano, como San Martín de Frómista.

En qué circunstancias se produjo el cambio sólo podemos anclarlo en lo que mencionaba el Dr. Senra: en la iconografía. La escultura de la nave central de San Martín es un escaparate de la Reforma Gregoriana, que difunden los monjes de Cluny.

La llegada de los cluniacenses a España de la mano del rey Alfonso VI por su devoción y generosidad con la casa francesa a través de su relación con el Abad Hugo, puede haber sido el desencadenante de que, en poco años, se tomara precisamente ese templo del pa- trimonio real que administraban las infantas Urraca y Elvira, para lanzar un programa iconográfico con el mensaje de Cluny en dos vías: por un lado, la concordia y la paz y, por tanto, la abolición de la justicia ancestral que ya había sido superada en Francia (en Castilla aún se usaba el Liber Iudiciorum) con erradicación de las venganzas así como las pruebas judiciales manipulables y con daños físicos (ordalías), y por otro lado, la implantación de la liturgia romana con la pompa y magnificencia que eran propias de Cluny y que había atraído al monarca castellano y a su padre Fernando I.

San Martín era el enclave adecuado, al pertenecer a la familia real y no estar entregado a ninguna orden. El afán por imponer la Reforma Gregoriana a pesar de la oposición de muchos grupos, el objetivo.

Rubio señala «la existencia de dos bandos enfrentados por la Re- forma: uno formado por el rey, la reina y los cluniacenses favorables a Roma y por otro parte los obispos, los clérigos y el pueblo, fieles a la liturgia autóctona» (Op.citada, pag. 49.). En esto último pudiera haber militado la misma infanta Urraca. Hace algún tiempo propusimos que la famosa pila bautismal del Panteón de los Reyes de San Isidoro de León pudiera mostrar una evocación de la ceremonia del rito mozárabe del Domingo de Resurrección tal como se hacía en la liturgia que se modificaba con la Reforma, posiblemente añorada por las infantas.

Esos dos temas: abolición de las viejas y sangrientas leyes visi- godas mediante el fomento de la concordia y las modernas prueba judiciales para resolver los conflictos, así como incidir en la necesi- dad del cambio de rito y de liturgia en las ceremonias eclesiásticas demandada por Roma, eran los ejes de la práctica de los monjes misioneros. La Reforma Gregoriana suponía una revolución en todo aquello en que la Iglesia venía interviniendo y los monjes franceses sus mayores difusores.

El profesor Salvador Martínez señala que «el diploma de Alfonso VI de 1077 en el que se declara socio de Cluny y su ratificación en 1090 por el mismo rey, el primado de España, la jerarquía castellanoleonesa y los grandes del reino en una curia re- gia, o concilio celebrado en Burgos, como se dice en el mismo diploma, estableció claramente un auténtico vínculo jurídico entre las dos enti- dades. Este vínculo dio a Cluny la autoridad para intervenir en asuntos religiosos, políticos y hasta familiares de su socius y hay buenas razones para pensar que el matrimonio de Alfonso con Constanza, sobrina del gran abad de Cluny, Hugo, celebrado en 1079, fue el sello de dicho tratado de alianza, tal como se usaba en las costumbres contractuales de la época» (pag.176).

En 1090 el Abad Hugo viaja a España por segunda vez para

encontrarse con Alfonso VI en Burgos. ¿Estaba en obras para en- tonces San Martín?

Bernard F. Reilly en su gran estudio sobre Alfonso VI comenta respecto a las infantas Urraca y Elvira «las maneras en las que ellas ejercían la autoridad a través de la cultura visual. La investigación más vigente ha constatado que una de las vías de acceso al poder lo consti- tuyó el patrocinio sobre el arte y la arquitectura, sobre todo religiosa, sea de objetos preciosos como, por poner un ejemplo, el cáliz donado por la infanta Urraca , hermana del rey, a San Isidoro de León o bien por las concesiones de gran envergadura a entidades monásticas como sería el derecho de acuñar que la hija del rey y tocaya de su tía otorgó al monasterio de Sahagún…¿las actividades artístico-arquitectónicas se pueden calificar como subversivas o con ellas cumplían los papeles que se les había asignado por la sociedad?» se pregunta el investigador.

Respecto al papel mediador de la reina Constanza, decidida par- tidaria de las nuevas normas, Rubio cita un trabajo de Noreen Hunt donde la reina y el abad Roberto rebajaran el tono de exigencia papal en aras de evitar la tensión en torno al cambio de rito en Sahagún.

«Para Antonio Linage, en el estado actual de la documentación, es sostenible que Roberto y la reina, dentro del complicado conjunto de fuerzas hostiles al cambio de rito en Castilla, se dejaran arrastrar hacia una cierta tolerancia en pro de los aferrados a la tradición, por motivos que no podemos averiguar.» ¿Estaría detrás de esta tolerancia el de- seo de no violentar el apoyo de las infantas a los inmovilistas? Otro investigador valora la diferencia de la teoría papal sobre la urgencia del cambio con la realidad que los cluniacenses encontraron sobre el terreno. También German Prado en «Historia del rito mozárabe y toledano» (Silos, 1928) detalla las ordalías a que son sometidos los libros sagrados anteriores y posteriores a la Reforma, siempre con la intervención en segundo plano pero muy activa, de la reina Constanza.

Esa inexistencia de documentos sobre Frómista puede ser delibe- rada y sólo una autoridad como la del propio rey pudiera hacer sido capaz de orquestar esa «damnatio memoriae» sobre San Martín. La razón, como decimos, puede radicar en el mensaje de su iconogra- fía: emplear grandes sumas en dotar un templo de una alta calidad arquitectónica con centenares de canecillos y docenas de capiteles, para luego dejarlo en el mayor ostracismo solo tiene sentido si al contemplar el resultado con la polémica familiar que provocó, se

ha elegido el silencio como mal menor, si se ha decidido que «de esto es mejor no hablar». Lo que allí se esculpe puede ser el motivo de la discordia.

Y ese tipo de decisiones las toma un rey cuando el problema lo tiene en casa porque no se puede hacer más que dejarlo como está, correr un tupido velo sobre su mensaje. De ahí que San Martín acabe como un simple templo parroquial.

Con los datos que disponemos se puede concluir que la llegada de Cluny a España para implantar la reforma auspiciada desde Roma se encontró con una oposición mayor que la que el propio rey había manifestado. No fue, como se dice, solo un rechazo al nuevo rito; lo que había detrás de esa reforma religiosa era también una reforma judicial, es decir, los juicios se habían celebrado —los importan- tes— en las iglesias (muchas escenas esculpidas lo corroboran), que además cobraran una rentas por cada uno, y alejar los templos de los juicios era algo insólito. La justicia era respaldada por la Iglesia desde los visigodos. Los nobles abusaban de su poder dañando las propiedades de la Iglesia y manejando los juicios a su antojo. Y a veces se conseguía la verdad mediante tormento: los juicios de Dios. Y además, una forma de esa justicia se materializaba en los venganzas, que estaban regladas y toleradas por la Iglesia. («Carece de sentido negar que la justicia era el nombre ordinario del poder» (Perry Anderson))

Los cluniacenses quieren —como ya han conseguido en Borgoña y también en Aragón— implantar reformas procesales: testimonios, pruebas y evidencias antes de condenar, sin usar la violencia para obtener confesiones, y sobre todo, concordia y perdón, erradicando las venganzas. La declaración bajo juramento posibilitaba los perju- rios, que se combatían con amenazas a condenas en el Juicio Final, de ahí la abundante iconografía en ese sentido. El simple anuncio de recurrir a ordalías permitía muchos arreglos previos que las hacían innecesarias. Se multiplica la presencia del profeta Daniel como mo- delo de hombre santo al que salvará Dios ante acusaciones injustas.

A fin de cuentas la Iglesia aspiraba a quitar a los nobles el poder excesivo en los juicios, que a veces perjudicaba a los propios monas- terios. Estos también eran víctimas de los abusos de los poderosos y tampoco los clérigos eran ajenos a las manipulaciones. Desde Roma se fomentaba desprenderse de esa vinculación a los guerreros. Los cluniacenses a veces celebraban la liturgia del «clamor» contra los atropellos de los poderosos.

Pero los inmovilistas presionaron para impedir los cambios, afectando incluso a jefes militares y numerosos clérigos que perdían sus privilegios. Al pueblo siempre le gustó «hacer lo que siempre se había hecho». Eso asustó a los monjes cluniacenses y a la propia reina que tuvieron que rebajar o aplazar sus exigencias de reformas.

PROTAGONISTAS

La reina Constanza, sobrina del gran Abad Hugo, que se casa con Alfonso VI en 1079 era una firme defensora de esa reforma: «se em- pleó con celo a la abolición de los ritos mozárabes» (Chaumont). La queja por las dificultades de implantar la reforma en su propio reino no solo es de Alfonso VI ante el Papa; también su esposa Constan- za escribe a San Lesmes para hablarle de su estancia en «remotas regiones» donde «nunca llegó la doctrina apostólica» y en la que

«convivían diversas leyes» (Flórez).

La admiración del rey Alfonso por Cluny (plagado de caballeros nobles metidos a monjes) llega al punto de que «si el abad Hugo no le hubiera retenido en el trono, se habría hecho monje en Borgoña» (P.Lorain). Digamos que estos son los principales protagonistas a favor de la reforma, que luego se llevará a cabo con ayuda de los monjes cluniacenses. Para ello, es posible que convencieran a los monarcas para un ambicioso proyecto en Frómista.

Lo que no esperaban era la posible dura reacción de quienes que- rían mantener las cosas como venían siendo normas ancestrales. Para ello pudieron contar con la otra parte de la familia de Alfonso VI, las infantas, quienes durante las ausencias del guerrero administraban el patrimonio real, del que formaba parte la iglesia de San Martín, heredada de doña Mayor. Y especialmente la infanta Urraca, la gran protectora del rey.

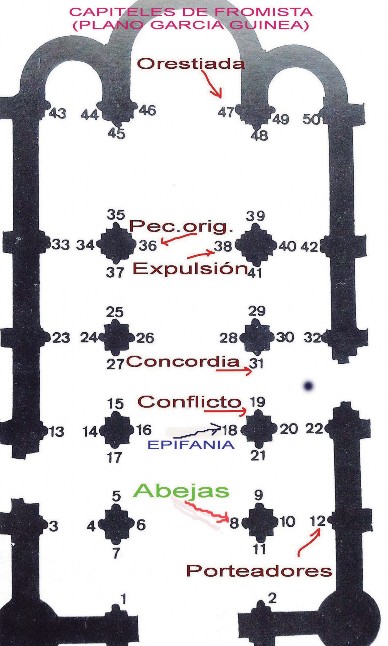

(Se identifican los capiteles con la numeración de García Guinea en el plano adjunto)

Plano de García Guinea con los capiteles que estudiamos. (Foto Guía Diput. Palencia).

Es posible que un proyecto de vincular la reforma integral de San Martín para agrandar el templo de 1066 a lo que vemos hoy, incluye- ra un programa que sedujo a los monarcas, donde se materializaba en esculturas la otra Reforma que ellos promovían; la Gregoriana, dotando de un sorprendente capitel (Orestiada, capitel 47) en el ábside, el lugar más visible de la iglesia en una campaña contra los usos judiciales obsoletos (la venganza). También criticarían las pruebas judiciales perniciosas (ordalías, capitel 12) y los conflictos (capitel 19) fomentando la concordia y la reconciliación (capitel 31).

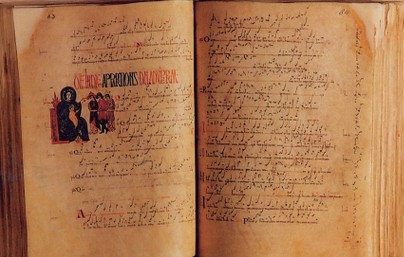

Paralelamente y también dentro de la Reforma, van a proponer materializar un cambio en la liturgia, la de la Pascua con el Exultet, que resalta la virginidad de María con un modelo fácilmente enten- dible: el de las abejas citadas con frecuencia en el canto, oración compuesta por San Ambrosio. Una parte de la reforma residía en implantar en las ceremonias solemnes el rito romano impuesto por el papado eliminando progresivamente el mozárabe o visigótico, lo que también desconcertaba a los religiosos. La misma familia real había sido admiradora de la liturgia mozárabe. Llega a tal punto que se solapa el nuevo rito sobre los viejos y preciados libros litúrgicos. Se comprueba viendo la eliminación de partes de texto e imágenes como en el Antifonario de León, accesible por internet en todo su esplendor.

Antifonario de León (wiki).Epifanía y notas musicales.

La nueva liturgia enfatiza la figura de Cristo resucitado sin por ello abandonar el viejo rito de la bendición de la cera y las abejas, alusivo a la virginidad de María. Ambos temas no solo aparecen en la escultura de los capiteles altos de Frómista, sino que fueron es- culpidos en Cluny III poco después y forman parte de los capiteles supervivientes, junto con los conocidos de los tonos de la música.

Los capiteles 36 y 38, así como el 8 y el 18 forman parte en San

Martín de este ciclo pascual.

Por tanto, tras la venganza en el ábside (Orestiada), se esculpe en los capiteles bajos de la nave un mensaje de paz, justicia y concordia, mientras en los capiteles altos se señalan los cánticos de la liturgia Pascual que se pretende adaptar al nuevo rito. ¿Se habrían hecho estas reformas sin conocimiento previo de las infantas?

CAPITELES DE SAN MARTÍN DE FRÓMISTA EL CAPITEL DE LA VENGANZA (ORESTIADA)

En una anodina tarde primaveral, sorprende al espectador de TV un reportaje del canal «Viajar» protagonizado por el periodista Simon Reeve, concretamente el episodio 1 de la temporada 1 dedicado a Malta y sur de Italia. Al final el viajero toma un ferry para pasar a Albania, el país menos conocido del turismo europeo. Una de sus visitas la realiza a la profesora de un liceo, que debe desplazarse lejos cada semana a casa de un alumno que vive en extraña situación: a sus 13 años, Niko está recluido en casa permanentemente sin poder salir nunca ni a clase; de hecho, ni siquiera el patio de su casa puede ser utilizado por el joven, que se declara «ensangrentado», es decir, que sobre su vida pesa una permanente amenaza de muerte, ya que es rehén de una deuda de sangre: su padre está en prisión por haber matado a un vecino por una discusión sobre tierras. Niko puede ser asesinado en cualquier momento como venganza por el crimen paterno. Es decir, al padre le ha castigado la justicia estatal, la oficial, pero la sangre derramada clama venganza en el hijo del asesino en una forma de justicia ancestral fuera del control del Estado: es la justicia privada, la de las familias. La profesora explica que hay muchas familias en esa cruel situación especialmente en el norte de Albania, donde las tradi- ciones se mantienen desde la Edad Media. Se trata del Kanun, norma ilegal pero sagrada, que impone a una familia en la que alguien ha sido asesinado, cumplir por encima de cualquier ley la venganza adecuada, matando a un varón de la familia del asesino. Las mujeres quedan exentas, aunque algún trágico error al vestirse con ropas masculinas, le ha costado la vida también a alguna. Estas espirales de violencia se intenta detener (hablamos de hoy, en el siglo XXI) con mediadores que tras procesos lentísimos, de años, a veces llegan a acordar la paz que lo neutralice. Pero no siempre es así. La educación estatal intenta asimismo convencer a las madres que abandonen esa idea que van transmitiendo a sucesivas generaciones, pero la fuerte presión masculina hace que fracasen en muchos casos. La mística de la venganza supera cualquier ley humana. Una familia que no vengue con sangre la agresión de otra familia es socialmente repudiada. En Italia aún quedan restos de esa brutal costumbre: la faida. La única solución en muchos casos es la huida, la emigración bajo penosas condiciones.

Un ilustrativo reportaje de El Pais de 6-Set-2016 informa del drama y los intentos de superarlo:

«El Código (el Kanun) prescribe que debe haber un religioso como garante, testigos y una auténtica ceremonia. La decisión oficial la toman siempre los hombres, pero los pasos previos, es decir, la elección entre el camino de la venganza o el del perdón, la determinan las mujeres: el papel de las esposas y las madres es fundamental en la gestión del conflicto», informa la periodista Enmanuela Zucana en el reportaje, que nos remite sin saberlo a los capiteles erigidos en el interior de San Martín de Frómista, en concreto al que llamamos «de la concordia», como luego veremos.

Destaca la pendiente reforma del código penal albanés para ade- cuarse a la justicia europea. Algo similar, por increíble que parezca, a la situación que tuvo que lidiar el rey Alfonso VI para acabar con las ordalías y las venganzas rituales para la pacificación de su reino a finales del siglo XI y que denuncian los capiteles de San Martín de Frómista.

En la web https://parentesistoriche.altervista.org/faida-italia-me- dievale/ se estudia la tragedia que se esconde tras esta costumbre:

«El origen de la disputa se encuentra en el derecho consuetudinario germánico; una práctica estrechamente vinculada a la ORDALIA, el llamado «juicio de Dios» fue un privilegio real del que potencialmente todos los que formaban parte de la sociedad —obviamente excluían a los desposeídos y a los extraños— podía disfrutar.

En España serían los Fueros donde se marcarán los límites de esos privilegios. La mayoría de los Fueros dejaban exentos de someterse a ordalías a los habitantes locales pero se aplicaban con dureza a los extraños.

No es ajena esa costumbre medieval a Castilla. En «El sentimiento de la riqueza en Castilla» de Pedro Corominas, de 1917 (accesible en la web de la biblioteca digital de la Junta de Castilla y León) se analiza a fondo el poema del Cid y se tratan los juicios de Dios, fundamentales para el honor en ese tiempo. El capítulo VII del prólogo (pag. 50 y sigts.) ensalza la presencia del Campeador y su famosa barba, que al salir vencedor en los combates, «honra» (es decir, mesa) el héroe, y que dejará crecer sin cortar al afrontar el destierro de Alfonso VI.

Pero es en el capítulo VIII donde describe los lazos familiares en que se apoya la vida del caballero: «En el ejército del Cid son parientes suyos casi todos sus principales caudillos…Parece que los parientes han de vengarse mutuamente las afrentas…»Es tan íntima, finalmente, la cohesión de la familia, que viene a constituir una personalidad social, entre cuyos elementos, además de los deberes y sentimientos naturales de mutuo socorro y cariño, existe una relación de responsabilidad colec- tiva por la cual responden unos de las faltas de los otros, se defienden mutuamente rompiendo lanzas en los juicios de Dios y las mujeres y los hijos quedan en una suerte de prisión durante la desgracia de sus esposos y de sus padres.» Vemos, por tanto, que el Kanun también asolaba España.

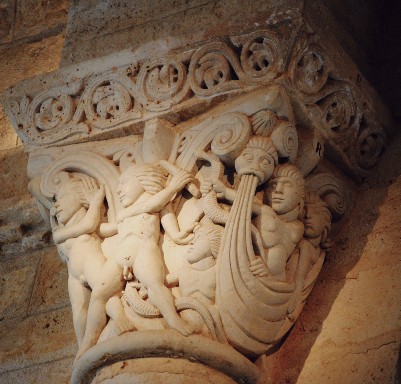

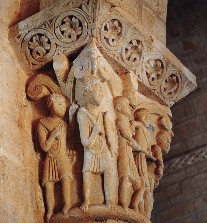

Capitel Orestíada (47).Reproducción moderna probable obra de Santiago Toledo.

El rechazo social al cambio de rito con la Reforma solo se entiende si las consecuencias eran perjudiciales para sectores influyentes: el clero y los nobles. Las reformas judiciales que implicaba ese cambio ya no permitían venganzas ni ordalías. Esa forma ancestral de justicia, que se implantó con los godos, hunde sus raíces en la Biblia. En los territorios donde Cluny había logrado una modernización de la justicia, en Borgoña, Aragón y a lo largo del Camino de Santiago, se habían abolido las pruebas cruentas y las venganzas y ahora predominaba la encuesta, la investigación y la condena tras un proceso judicial con interrogatorio y testigos. Se desterraba la venganza inmediata. El choque entre la nueva visión de la justicia y la aplicación ancestral que satisfacía la sagrada tradición hizo demorar su aplicación más allá de las tradiciones, pese a que ya la Biblia (Romanos 12,19-21) deja en manos de Dios esas decisiones y dispone devolver bien por mal.

La originalidad de la desnudez clásica de las figuras evocadoras del pasado en posturas quiásticas la podemos ver también en la portada de Jaca (Daniel, Sacrificio de Isaac).

Entendemos que, pese a su neta diferencia con el resto de capiteles de San Martín, el capitel llamado de la Orestiada no es más que la cabecera de un programa dirigido a la nobleza y también al pueblo con la intención de rechazar la forma de justicia vigente antes de la Reforma y presentar la nueva justicia sin daños físicos fomentando el perdón, dentro del mensaje evangélico. Ese cambio fue aceptado y promovido en el reino de Aragón, pero no en León y Castilla.

Por eso apenas hay iconografía religiosa en Frómista —más allá de la Epifanía (y aun así, justificada por la liturgia de la Pascua) —y sin embargo está plagado de escenas sociales y jurídicas: arrestos, apresamientos, pacificaciones, alusiones a las pasiones, enseñanzas morales para los iletrados, etc. Ese posible experimento pudo no tener continuidad y su propio fracaso o incomprensión de los nobles hispanos, ayudaría a que no se aceptara o entendiera el mensaje. En pocos años se habían suprimido las pruebas ordálicas y se potenciaron los juicios con jurados, y un largo silencio cayó sobre todo lo relacionado con Frómista. También la liturgia cambió. La oposición de las propias

infantas por el mensaje «moderno» de su iconografía pudiera haber inducido al rey a que un tupido silencio mantuviera a San Martín fuera de las donaciones y movimientos de los templos hispanos. La iconografía del interior de Frómista, por lo «escandaloso» del mensaje directo contra las leyes vigentes antes de la Reforma habría conducido a preservar el templo de los frecuentes intercambios, donaciones y movimientos de propiedad de los otros templos románicos hispanos en la época. San Martín debía pasar manteniendo el mensaje para que fuera visto y asimilado por la nobleza y la sociedad de la época, pero al tiempo tratando de no irritar con su contenido, que finalmente se impuso, pese a revueltas tan sangrientas como las de Sahagún.

No parece haber otro motivo del aislamiento y «abandono» de Frómista que tratar de acallar el debate que desde la nobleza hasta el pueblo llano despertó su iconografía. San Martín simplemente no existió durante muchos años y más tarde siguió siendo poco más que un templo parroquial. «Una transferencia del dominio de iglesias y monasterios familiares a grandes órdenes y diócesis no acababa con el mantenimiento de derechos de los anteriores propietarios o de sus sucesores». (S.Peral. San Martin de Frómista, ¿paradigma o histo- ricismo? pg.16).

Probablemente coincidiendo con el concilio de Husillos, la presencia de los cluniacenses de Frómista pudo llevar a utilizar el famoso sarcófago como modelo del mensaje. Dejando al margen polémicas de su ubicación y traslado (es más razonable por su sencillez situarlo en el lugar del concilio a tan sólo unos kms. de San Martín) el hallazgo de lo que aparece esculpido tuvo que ser de alguien que tenía en mente lo que quería expresar. Pero, ¿Por qué se había tallado un asesinato para honrar a un difunto? Y después, cuando se copia en el capitel, ¿Qué lección mostraba esa violenta escena inapropiada para un templo?

Sarcófago Husillos. Foto Omedes(románico aragonés).

Porque a pesar de que hay varios sarcófagos que reflejan la famosa escena de la muerte de Clitemnestra y Egisto a manos de Orestes, debemos preguntarnos primero qué motivos llevaban a los promotores de los sarcófagos de siglos II y III d.C. a reflejar un crimen para homenajear a un difunto: se trata de la venganza de un príncipe contra los asesinos y usurpadores del trono de su padre, el rey. Y la explicación es el honor, el culto a los ancestros, el homenaje a quienes murieron y mataron para lavar el honor del clan, de la familia y la dinastía. En la ideología pagana podemos encajarlo en el mundo clásico, pero ahora debemos trasladar la cuestión a los cristianos que ya en el siglo XI deciden tomar esa escena y sus «pobladores» tan desnudos como en el original, lo que aún hoy es una revolución. Evidentemente, se quiso replicar la escena tal como se veía en el sarcófago, lo que ya puede implicar que quien viera el capitel, conocía o había visto el sarcófago y su relato, pero no era imprescindible. Conservar esa identidad permitía darle el aire «clásico» de antigüedad mitológica que se buscaba. La venganza era un tema del pasado. El mensaje decía que «esto era lo que se hacía antiguamente y ya no se puede seguir haciendo; ya no hay venganzas, sino justicia». Por eso, cuando se esculpe San Martín, se intentan cambiar esas viejas leyes. Al tiempo se pretende transmitir al espectador, aunque no conozca la tragedia homérica, que allí se está mostrando simplemente un asesinato, pero no es un asalto canallesco, sino un crimen ritual, una matanza obligada, una venganza ante testigos como marcaban los cánones, la misma que se sigue exigiendo en las montañas albanesas hoy en día. Por ello no pensamos que se haya trasladado la escena del crimen al culto cristiano para personalizar en sus protagonistas a personajes bíblicos (Cain y Abel) sino que se reproduce el crimen del sarcófago para que veamos el horror que provoca tanto entre los espectadores aterrados como en los mismos protagonistas, la venganza ciega y sin juicio. De ahí que se muestren los manes familiares en la escena del sarcófago. El crimen salvaje, que nadie puede impedir porque lo exige la sangre, la dinastía, la sagrada tradición. La venganza era privilegio de los nobles. En un interesante trabajo de Cecilia Devia (Medievalista on line, nº 18 de 2015 «Aproximaciones historiográficas a la violencia en la Edad Media») se vincula el intento de abolir las viejas leyes con la crisis o revolución del año mil y el nacimiento del sentimiento burgués que desbordaba el feudalismo.

En nuestra opinión esta corriente nació de la Reforma Gregoriana, firmemente apoyada por los cluniacenses (algunos fueron papas en esa época, como su mayor promotor Gregorio VII) y poco tenían que ver con el milenarismo. Sí tuvo influencia el fomento de la paz de Dios y la tregua de Dios y la visibilidad de los ritos. Los ritos de reconciliación —como los esculpidos en Frómista— que siguen a los acuerdos de paz, son públicos. La articulista se apoya en trabajos prestigiosos sobre la violencia medieval de Isabel Alfonso Antón, para quien «la manipulación consciente de algunas emociones, entre ellas el miedo o la vergüenza, que aparecen en la documentación medieval como elementos positivos a emplear para lograr comportamientos adecuados». También cita a Steven Vanderputten, historiador bel- ga, que destaca los estudios recientes que sostienen «que rituales, gestos, expresiones faciales y otros medios verbales y no verbales de comunicación funcionaron como potentes transmisores de valores en las políticas medievales». Para nosotros las esculturas de Frómista inciden en esa forma de comunicación de manera palmaria. «Muchas situaciones conflictivas fueron manejadas por medio de performances públicas basadas en un discurso en el cual el ejercicio del poder estaba legitimado por la implementación de un sistema compartido de reglas diseñadas para prevenir la violencia descontrolada». Hace tiempo hemos estudiado esos actos públicos en «Rieptos, aleves, traiciones y treguas. Las leyes del honor en el medievo» (Blog Romanico Digital 23.12.2017).

El capitel de la Orestiada poco antes del ataque. Boletín Sdad. Espñ. Excurs.FEB. 1901 José Sanabria.

Como una interminable espiral de la violencia mostrada en el sarcófago mediante la venganza, el ataque se «actualizó» con la mutilación del capitel posado en el suelo durante la restauración de 1900, provocando —a nuestro juicio— que, probablemente el escultor restaurador Santiago Toledo, continuara sin saberlo, con la espiral vengativa, ahora esculpiendo una fémina con marcado sexo difícilmente hallable en la iconografía románica, como venganza contra el estúpido atentado puritano. Las pocas fotografías existentes, demuestran que nunca hubo mujer en esa figura, como ha mostrado Prado-Vilar, erudito que más páginas ha dedicado al estudio de este singular capitel (el último «Superstess»en 2017) siempre bajo el punto de vista de la muerte de Abel a manos de Caín. Pudiera argumentarse que el restaurador no conocía el sarcófago que inspiró la venganza del capitel, pero es sabido que en el mundo clásico no se esculpía a un noble guerrero acuchillando a una mujer (y menos, de saber que era su propia madre) por razones éticas y estéticas. En el teatro clásico esas escenas no eran representadas sino descritas entre bambalinas; de ahí que fueran actos «ob-scenos», sólo representados «fuera de la escena».

Orestiada.Original dañado. Museo Arq.Palencia.

Capitel Orestíada (47). Reproducción moderna probable obra de Santiago Toledo.

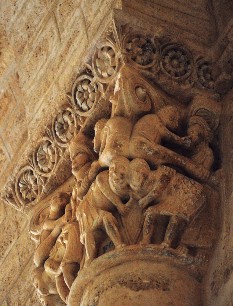

EL CAPITEL DE LOS PORTEADORES

Sin extendernos más, debemos acudir a ver las alternativas a esa abolición que promueven los cluniacenses (y con ellos el propio rey Alfonso) para modernizar la vida judicial y social de los castellanos. Deciden esculpir otro capitel para reforzar el horror que despierta el del ábside (más visible por nobles y autoridades que presidieran las ceremonias del altar) en la nave de la epístola, al sur del edificio, cerca de donde pudiera situarse el populacho, junto al acceso a la posible galilea. Allí se sitúa el conocido como capitel de los porteadores, con una gráfica escena de porteadores de barrica que hemos propuesto como capitel de las ordalías, ya que sus laterales también muestran este ritual. Aunque Moralejo se detuvo en su estudio, no destacó la presencia del león en cuya boca introduce su mano un porteador (eso lo vió G.Guinea) ni otros detalles que su alumna Beatriz Mariño sí ha estudiado en templos posteriores y cercanos como Carrión de los Condes, dando origen a su incipiente estudio de las ordalías en esos templos. Pues bien, consideramos que el capitel de las ordalías refuerza la reacción modernizadora entre los fieles contra los viejos modos de justicia ancestral. Dos tradiciones bárbaras deben ser desterradas de la cultura cristiana hispana: la venganza y las orda- lías, puesto que se impone el mensaje propugnado en la Reforma: la justicia, la caridad y el amor al prójimo, que es el mensaje de Cristo, frente a la tradición vengativa y los daños físicos para conseguir la verdad de tiempos pasados.

Capitel Ordalías (12). Lateral prueba agua fría.

Capitel Ordalías.(12). Cara central porteadores prueba caldaria.

Las caras del capitel muestran las tres variantes de ordalía que deberían ser conocidas por los fieles y los graves daños físicos en aquellos que lo sufrían, habitualmente los más débiles. La del agua fría (cara oriental) la van a realizar dos hombres desnudos a bordo de un bote en el que reman, desde el que serán arrojados al río y quien flote será culpable, al rechazarle el agua, elemento natural, obra de Dios; la cara central muestra a dos hombres cargando la pesada tolva con agua hirviente en la que el acusado meterá la mano para acreditar su inocencia, mientras el segundo porteador intro- duce la mano en forma de juramento en la boca del león. La tercera cara, más difícil, muestra la or- dalía del hierro candente, que es el instrumento en forma de hacha que lleva en su mano izquierda revuelta el personaje que se agacha. Tres siniestras modalidades para obte- ner la verdad que ya estaban siendo desterradas en Borgoña y a lo largo del camino de Santiago. En Francia podemos encontrar capiteles que muestran la alternativa a esas pruebas brutales: los combates judiciales a bastonazos, que también veremos (y eso sí lo estudió Mo- ralejo) en Perazancas y Carrión, y asimismo en Aragón, que aunque se hacían para defender el honor, ya no eran tan brutalmente lesivos para quienes participaban. Era el paso intermedio para implantar la justicia con indagación, encuesta, declaraciones y pruebas, que tenemos en vigor, sin daños físicos.

Capitel Ordalías (12). Lateral hierro candente.

En 1972 se publica en la revista Viator un interesante trabajo de Barbara H.Rosenwein («Feudal war and monastic peace: cluniac liturgy as ritual aggression») donde se analiza la vocación de los monjes negros por la implantación de la Paz de Dios en los tiempos de San Martín de Frómista. Destaca las muchas horas que dedicaban incan- sablemente cada día a la liturgia, que seguían de modo impecable. Cluny elaboró una ceremonialización de su liturgia, que incluía todos los aspectos de su vida diaria, con dedicación especial a los difuntos que luego aplicarían a sus grandes mecenas, los reyes de León y Castilla.

Rosenwein menciona a Pignot quien consideraba que «Cluny fue directa o indirectamente responsable de la total reforma monástica en Europa en los siglos X y XI. Solo en la conexión con esta actividad reformadora tomó sentido la liturgia cluniacense.»

Para atraerse a las clases nobles a esa reforma, tomaron elementos de la liturgia bizantina, por su pompa y esplendor, considerando además que muchos monjes ingresaron en la Orden atraídos por ello y dotaron espléndidamente su ingreso. «Miembros de Cluny eran en su mayoría también miembros de la nobleza: los que apoyaban a Cluny también eran de la misma clase. Sin duda alguna, los elementos aristocráticos predominaban allí.» Tras mucho tiempo condenando el uso de las armas por los nobles, la posibilidad de santificar sus vidas en la Orden pudo ser tan atractiva como participar en las grandes performances de sus monasterios. Es frecuente asunto de condes y de príncipes hacerse monjes en Cluny» dice Schieffer al pie de la pag.152 en el trabajo de Rosenwein que vemos.

Para el tema iconográfico que nos ocupa es interesante la parte final de su estudio (parte V, pag.153). ¿Cómo podían unos hombres criados y educados para la lucha adaptarse a la vida monástica sin combatir? Pone como ejemplo a San Hugo de Cluny educado como guerrero y luego abad y santo. Los monjes derivaron la agresividad no contenida de los guerreros hacia las cruzadas, que ellos promovieron, pero los que vivían en la Orden debían «manejar la prohibición de la agresión».

«La agresión es controlada, tanto en animales como en humanos, por la ritualización de la expresión», señala Rosenwein. Había un modo de comportamiento que presentaba la clase de repetitiva y ritualizada actividad adecuada para esos conflictos, y eso era la litur- gia cluniacense. Y cita la curiosa sátira de Adalbero de Laon, quien describe a los monjes de Cluny como guerreros, que mezclaban las palabras con los gestos de los guerreros en la liturgia. La estudiosa ofrece otra interpretación: que la vida de los monjes cluniacenses incluso dentro del claustro fuera inconscientemente una recreación ritualizada de la vida del guerrero. Termina proponiendo que la conexión entre la mentalidad y agresividad militar cluniacense con- dujese al movimiento de la Paz de Dios y la Tregua Domini. La Pax Dei nació en el Sínodo de Charroux (989) y terminó en el segundo cuarto del siglo XI y se dedicó especialmente a la protección de los miembros desarmados de la sociedad (entre ellos, los propios monjes). Tendía solamente a contener la violencia militar hacia la población por los hombres que portaban armas y caballos. En otras palabras, la Pax no condenaba las guerras privadas entre iguales, aunque limitaba su actividad (periodos y condiciones). Ello deparó en la Tregua Dei. Comenzada en el sur de Francia (en Cataluña la sitúan otros historiadores) hacia 1020, ya la incipiente Reforma se trasluce en sus resultados. «La guerra es una fuente de pecado (se entiende entre iguales, no contra los infieles) y es un placer que se debe rechazar». Recordemos que la figura de la Tregua de Dios es tema habitual del románico hispano, con la dama —la Iglesia— im- pidiendo la acometida de los guerreros.

Terminando su psicoanalítico perfil de los cluniacenses, comenta que el movimiento fraguó en Borgoña. «En la primer mitad de siglo X la liturgia solo era usada para controlar la agresividad. En el primer cuarto del siglo XI no era suficiente y «la maldad de los luchadores había sido comparada a la maldad del placer sexual», por lo que ritualizaron la agresividad en sus imágenes y acotaron las ocasiones de la Tregua Domini —en nuestra opinión— para mostrar en su ico- nografía los castigos que recibían quienes no cumplían la ley de Dios.

»Para ser virtuoso se debe ser como el monje, es decir, abandonar las armas. Por tanto, la posición del monje es aun moralmente superior a la del guerrero, incluso cuando actúa conforme a la Tregua. La evolución del guerrero desde el injustificado luchador al santificado Cruzado no ocurrió inmediatamente; su reconocimiento final vino solo en 1096 precisamente con la Primera Cruzada».

Volvemos en este punto a destacar la gestualidad de los capiteles interiores de Frómista, donde los personajes son mostrados con gestos solemnes, muchos en actitud violenta, primando más lo que quieren expresar que la calidad artística.

CONCORDIA Y PERDÓN

Pero los cluniacenses no solo condenaban; también ofrecían alter- nativas: la nueva justicia. Por eso esculpen en el entorno de la nave que estudiamos, capiteles de reyertas, enfrentamientos, lucha y re- conciliación con personajes vestidos como representantes de la Ley y el también famoso del personaje desnudo entre clérigos, que no creemos retrate un episodio real —pensamos que no hacen escul- pir hechos ni personajes concretos, más bien situaciones genéricas fácilmente identificables— sino la necesidad de ejercitar la caridad y la concordia en la que se involucren clérigos y autoridades civiles como vemos en dicho capitel que llamamos «de la concordia». Todo ello lo hemos desgranado estos últimos años. Son los capiteles 19 en el plano de G. Guinea (conflicto) frente al 31 (concordia). Esa escena tan pobremente esculpida del hombre desnudo acompañado en un ceremonial y que entendemos —por comparación con la portada de Platerías en Santiago de Compostela en la que Martínez de Aguirre encuentra una alusión a la caridad necesaria de una epístola de San Pablo— se trata del mensaje de esa virtud, contraria a la ira, pudiera reflejar, como parte de esa intención, una ceremonia de humillación, no una concreta referida a un episodio concreto como se ha pro- puesto, sino una genérica predicación de la caridad cristiana contra la ceremonia de la humillación que venía incluida entre las que se hacía con el enemigo derrotado.

Capitel del conflicto (19).

Lateral del conflicto (19).

En Frómista se intenta dar instrucciones cívicas y morales más que catequesis, a tal punto debía estar la sociedad tensionada. Un trabajo «Los nombres de la violencia y el control de su legitimación» de Isabel Alfonso Antón, gran especialista sobre la violencia, se remonta a la época carolingia investigando el origen y el uso de ella por los poderosos, y también la Iglesia, legitimando las gue- rras y promoviendo la intervención divina. En una cita aparece mencionado un artículo de Lester K.Little «Anger in Monastic Curses» en «Anger’s Past: The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages» editado por Barbara H.Rosenwein, La debilitación de los poderes eclesiásticos ante la violencia de los clanes hacían que apelaran a Dios y a los santos patrones en sus plegarias. «El nombre de este ordo litúrgico «clamor ad Deum» demuestra preci- samente que esta plegaria había venido a servir una función judicial práctica.»(pag.12).

Capitel de la concordia (31).

Parece obvio que estos capiteles muestra violencia no siempre con- tenida y ese era el fin del mensaje de la Reforma: sofocar la violencia tribal y sin el control del Estado, que perpetuaba la venganza en los reinos. »Martin de Braga —señala Little— dice que «no es preciso ser colérico para corregir los errores. Puesto que la ira es un pecado del alma, no se debe corregir a un pecador con un pecado. La persona que se muestra colérica con quien ha errado «corrige un vicio con otro». Estas enseñanzas eran válidas en el mundo monacal, donde se imponía la virtud de la paciencia, pero en la vida civil era preciso fortalecer la justicia y el derecho y en eso estaban empeñados los monjes que apoyaban a un rey que quería imponer la Reforma Gregoriana en toda su extensión. El investigador ilustra su artículo con varios ca- piteles románicos —la ira, que lleva al suicidio— (Autun, Vezelay, Baskerville) destacando los movimientos «turbidus» que comportan la presencia del diablo. Menciona asimismo la vida de Odo de Cluny descrita en Juan de Salerno, como modelo de paciencia imitando la de Cristo, en el conflicto que mantuvo con los monjes de Fleury.

Lateral de la concordia (31).

Por otro lado, otros artículos del estudio de Rosenwein comentan la visión de la violencia de los gobernantes desde el punto de vista del mundo celta y merovingio —que era la cultura que se implantó con los vi- sigodos en Hispania, la del «ojo por ojo»— en contraste con la cultura de la civilización romana y posteriormente la que implantaban los monjes benedictinos con el respeto al ser humano y la contención de la ira. El bagaje cultural cristiano se enfrentaba a la bruta- lidad cultural del mundo visigodo que había im- pregnado la justicia hasta el siglo X. «Ser civilizado significa reprimir la ira» señala el libro.

Lateral de la concordia (31)

Realmente la representación del programa de Frómista tuvo que constituir un aldabonazo en las conciencias de sus usuarios, puesto que es un alegato contra la venganza y la ira sin apenas representación religiosa (La Adoración de los Magos, inmediata al capitel de los humanos-abejas alude directamente a la ceremonia del Exultet dentro de la Pascua). Hasta la fábula de la zorra y el cuervo tiene una mar- cada lectura social, con la cercanía de la condena de la avaricia y la lujuria junto a la entrada norte. En esa línea, sería preciso encontrar un sentido a los otros capiteles que parecen proponer el control de las pasiones, y como luego sugerimos, los capiteles de los sucesos del Paraíso tienen una función litúrgica y no didáctica. Se trata de reproducir lo que los libros litúrgicos representaban para los cantos pascuales, que en el Antifonario de León aparecen enmarcados con notas musicales, como en los rollos del Exultet.

No acertamos a trazar un programa iconográfico total, pero es evidente que San Martín fue utilizado para una campaña de moder- nización de un reino que en eso momento se mostraba reticente a aceptar nuevas formas de justicia y culto que rechazaba «el bunker» castellano, mientras el rey era firme partidario de acabar con ordalías, rieptos y venganzas que ensombrecían su reinado. No en vano, si las leyendas tienen algún soporte, él mismo se habría librado de una ordalía por su condición real, bastando su palabra en la famoso jura de Santa Gadea, como asimismo se atribuye a su ayuda el triunfo del nuevo rito en la ordalía del fuego que destruyó el libro del viejo rito «Allá van leyes do quieren reyes». Eso, después de otro hecho ordálico con el combate de dos campeones por los dos distintos ritos litúrgicos que de nuevo perdió el «moderno».

Los capiteles «sociales» que hemos estudiado en San Martín de Frómista parecen haber perdido vigencia al poco tiempo: pronto la Iglesia decretó la eliminación de pruebas lesivas para obtener la verdad a partir de 1215 y nunca había permitido las venganzas fami- liares, pero se comprueba de nuevo que las costumbres ancestrales se mantenían mucho después de su eliminación oficial y la Iglesia tuvo que vencer una fuerte oposición para ir modificando la brutalidad, convirtiendo en ritual los combates que acabarían por ser los duelos que conocemos, siempre con la nostalgia de tiempos heroicos, que se activarían de nuevo en el Renacimiento. Dante en su Infierno XXIX de los sembradores de discordia, pasa por la experiencia de la venganza no resuelta en Geri del Bello, pariente lejano, atormentado porque aún nadie ha vengado su muerte violenta (Marriage and mutilation: Vendetta in late Medieval Italy: Roehampton Ins- titute, London Trevor Dean ).

CAPITELES DEL PARAISO, LAS ABEJAS Y LA EPIFANIA (EXULTET)

En los últimos años hemos dedicado páginas a estudiar el sentido de los capiteles altos de la nave central de San Martín, en donde consideramos se ha esculpido casi literalmente el soporte para el canto de la ceremonia del Exultet en la vigilia pascual, gracias al apoyo litúrgico de nuestro amigo desaparecido Juan Ramón Ugarte. Brevemente señalaremos que tanto los capiteles del Pecado Original como la Reprensión enfrente, no reflejan esos episodios como relatos, sino como apoyo a la liturgia del

Lateral (36) Pecado Original.Monje cantor.

Exultet con el canto en el que sorprendentemente se alaba al Pecado Original, gracias al cual la humanidad logró la venida de Cristo.

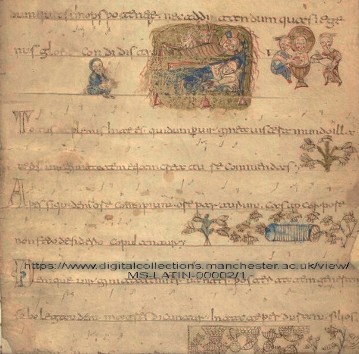

La presencia de monjes acompañando ambos episodios, mostrando libros y crucifijo y señalando la presencia de Cristo como alternativa a Adán junto al árbol del pecado, no hace más que reflejar el texto cantado en esa impresionante liturgia en la oscuridad del sábado santo, a punto de «exultar» con la resurrección de Cristo y el encendido de las velas. El texto y los dibujos para ilustrarlo aparecían en monasterios benedic- tinos desde el siglo X en forma de rollos escritos y pintados en sentido inverso para su lectura por los asistentes, obje- tos de gran valor que se han conservado en algu- nos casos, los rollos del Exultet. La presencia de Cristo como nuevo Adán (y no reprimien- do a los pecadores) y la constante alabanza a la acción divina de las abejas fabricando miel y cera equiparando el modelo a la maternidad de María (de ahí la Epi- fanía esculpida) eran los temas que aparecen pintados, como en el Rollo de Manchester, en el que se vincula la Na- tividad con las abejas.

Lateral (38) Exultet con monjes mostrando libro y cruz.

Una tesis doctoral de Erin Kate Grady «O admirandus apium fervor» Allegory and the bee in southern italian Exultet rolls» de 2020 estudia la evolución de esos rollos y su adaptación a la Reforma Gregoriana, que puede equipararse a la modificación del Antifonario de León que tenemos disponible en internet.

La investigadora reproduce un comentario de Klaus Schatz «La reforma gregoriana y el comienzo de la eclesiología universal» (1997) con intervención de la Iglesia en la liturgia y en la vida judicial, más allá de la esfera de la fe. «A la vista de este principio, Gregorio VII logró que aceptaran la liturgia romana en los reinos hispanos, combatiendo la antigua liturgia hispana que él consideraba haber sido infectada con influencias arrianas y priscilianas».

Capitel (38) del Exultet. Cristo resucitado como nuevo Adán.

En ese sentido interpretamos el capitel nº 8 de San Martín con figuras inclinadas, abrazadas y pareadas, con ramajes sobre la espalda que evocan las alas de las abejas, y que abren lo que creemos celdas de la colmena y sostienen a otras figuras simétricas con capa que a su vez alimentan a damas poderosas (posiblemente imagen de la Iglesia) con gestos de epifanía. Hemos propuesto que se trate de humanos en actitud de abejas, que son las protagonistas del canto del Exultet ensalzando la virginidad de María, y cómo la laboriosidad de la colmena produce la cera y la miel como elementos divinos. Es precisamente el capitel que sigue al de la Epifanía. El poco éxito de esta imagen, casi un ballet, como alegoría de la vida comunal indujo a los cluniacenses a que fueran directamente los apicultores quienes aparezcan en Cluny manejando colmenas, luego copiados en Vezelay. Así lo interpretó Conant, luego descalificado por quienes no comprendíeron el sen- tido de los sopladores que les acompañan, todos relacionados con la apicultura, creyéndolo alusiones a los vientos (Ver blog románico digital de 7.feb.2019 · «Exultet. ¿el origen? Cluny».).

Rollo Manchester.Exultet.https www.digitalcollections.manchester.ac.ukviewMS-LATIN-000021.

Cluny.Capitel inspirado en Frómista.

Foto La tribune de l’art.Dominique Bonnet Saint-Georges.

Capitel (8) de abejas humanas.

En Frómista el recorrido litúrgico de esos capiteles altos comenza- ría con la alusión cantada en el Exultet al Pecado Original (36), que provocó la venturosa venida de Cristo redentor, nuevo Adán (38), para llegar al de la Epifanía (18) con la figura del personaje femeni- no que acoge a la Virgen con el Niño y que pudiera ser la primera favorecedora de Cluny en España, la reina Sancha, madre de Alfonso VI, sin corona y como servidora de la Virgen. En ese canto se reitera la alabanza a la vida célibe de las abejas que elaboran miel y cera para la comunidad, como propone el capitel final (8) de las abejas-humanas. No se entienden los capiteles sin conocer el texto y la liturgia del Exultet o Prae- comium Paschale.

Lateral (8) capitel abejas humanas.

Esta audaz «alabanza» al Pecado Original, gracias al cual gozamos de la presencia de Cristo, «sigue siendo la única mención explícita en la liturgia de la participación necesaria de Lucifer en la obra de Dios».(Mito y ritual en el cristianismo. Allan Watts.pag.192).

Forrest Kelly en su estudio «Exultet-in-southern Italy» señala que «en el curso del siglo XI los más viejos rollos son reemplazados por nuevos o reescritos con el texto del Exultet en franco-romano, una importación del norte; este texto representa el esfuerzo de la reforma carolingia corrompida por la obstinación gálica y su adopción como parte de una creciente tendencia hacia la unificación en la Iglesia, reconociendo al tiempo la primacía de la liturgia de Roma».

En el prefacio del Exultet, la alabanza se dedica a la creación divina con una expresa comparación del embarazo virginal con las abejas «generando hijos sin conocer esposo», una partogénesis. Siguen con alabanza a las flores y el trabajo de las abejas y su delicadeza para extraer la cera y la miel sin dañar las plantas. Continúa con el insólito canto de alabanza al Pecado Original, desencadenante de la Resurrección de Cristo, vuelve a admirar la luz superando a las tinieblas y repite de nuevo la alabanza a las abejas y su producto la cera, pasando a través de las estaciones del calendario. Y Forrest Kelly rememora la procesión de la Pascua en el siglo VII en Jerusalén: «La imitación de la costumbre es conocida en la mayoría de las liturgia latinas: Antigua de España, milanesa y beneventina» y añade que «en el siglo IV la práctica de la bendición del cirio pascual era conocida en el norte de Italia, en España y presumiblemente en otros lugares, pero no en Roma, donde se introdujo más tarde».

Cuando el investigador se refiere a «Old Spanish liturgy» cita el antifonario de León, del siglo X, con la bendición de la «lucerne ante altare» y de las «cerei», donde de nuevo se habla de la cera hecha por las abejas cuya virginidad se alaba. «El autor de los textos, que puede haber sido San Isidoro, parece haberse inspirado tanto en el texto milanés como en el de Enodius» dice Kelly. «La conexión es o directamente entre España y el sur de Italia (más probable Verona via Roma) o via de algún texto romano para el Sábado santo hoy perdido».

La transición del texto del Exultet beneventino al franco romano es visto como parte de la reforma gregoriana, y es Desiderio desde Montecassino y el Benevento donde más se impulsó.

El Exultet no siempre se materializaba en rollos, antes al con- trario, aparece en misales y evangeliarios, especialmente porque era un canto para el diácono. Esto es lo que pudiéramos entender en Frómista. El más antiguo Exultet es Vat. Lat. 9820 hecho para un monasterio y luego ampliamente reproducido. Era propiedad del obispo, como signo de status, aunque usado por diáconos y subdiáconos, ya que el obispo solo presidía pero no actuaba. En el Barberino aparece al lado del Papa. El propietario no tenía por qué ser el usuario. No eran para instruir sino para lucir e ilustrar la recitación de la liturgia con imágenes.

En «Le Rouleau d’Exultet de la bibliothèque Casanatense» de Ernest Langlois se analiza las láminas de este rollo, entre las que se cita la presencia de abejas en relación a la virginidad de María, como hemos estudiado en varios trabajos.

En un artículo titulado «The vetus ítala text of the Exultet» publicado en la revista The Journal of Theological Studies por H.M.Bannister, se comenta las diferencias entre el texto Romano, como el Gregoriano con la fórmula gelasiana, y el Exultet mozárabe y ambrosiano para la bendición del cirio pascual «in laude quadam cerei», atribuyendo a S.Agustín su versificación luego pasada a métrica mozárabe, con un largo texto en latin con menciones constantes a abejas, cera, miel, etc.

El mayor especialista en los rollos es, como decimos, Thomas Forrest Kelly «The Exultet in the Southern Italy» quien se apoya en los trabajos de Myrtilla Avery. En la pag.130 incluye una nota al pie:

«se podría incluso sugerir que todo el fenómeno del rollo de Exultet, y no sólo los de Montecassino, o los que tienen el texto romano, es un aspecto de la reforma eclesiastica, si no fuera por el hecho de que tales preocupaciones son tan generales como para ser aplicable a muchos tiempos y lugares». Y más adelante: «Estos Rollos del Exultet que se extienden desde el siglo X hasta el XIII fueron usados en la bendición del cirio pascual el Sábado Santo. El origen del himno del que derivaron los textos, ha sido atribuido a San Agustín, y celebraban el triunfo de Cristo sobre la Noche y la Muerte. Escenas bíblicas y otras son emplea- das para ilustrar el texto incluyendo una pastoral alusión a las abejas que hicieron la cera para las velas y simbolizaban la casta fecundidad de la Virgen. Como el rollo era leído desde el ambón por el diácono, las miniaturas eran a menudo mostradas en dirección opuesta al texto, para que al ir siendo desenrollado pudiera ser visto por aquellos de la comunidad que estaban situados próximos…»

La más completa información sobre los capiteles de Cluny aparece en la web de nuestro amigo Dominique Bonnet Saint-Georges: www. latribunedelart.com

CONCLUSIÓN

Entendemos que el hilo conductor de la iconografía interior de San Martín de Frómista fomenta la Reforma Gregoriana de una manera audaz, condenando viejos usos aún vigentes en la época de su ampliación arquitectónica al tiempo que refleja los cambios que se introducen con la nueva liturgia, lo que puede haber motivado que el templo dejara de ser utilizado por el conflicto que generaba entre los cristianos del reino, que hubiera comprometido la propia paz familiar del rey Alfonso.

Capitel (18) de la Epifanía.Cara central. La dama que acoge a la Virgen con el Niño pudiera aludir a la reina Sancha.

Para comprenderlo es preciso desprenderse de tópicos de lectura de sus capiteles, como identificar obreros construyendo el templo —donde no se ha reparado en los gestos judiciales de sus protago- nistas— o ignorar la insólita presencia de clérigos en las escenas del Paraíso. Tampoco relacionamos los protagonistas de la Orestiada con ningún pasaje bíblico.

No parece el ideólogo de su iconografía haber tomado modelo de otros templos y aunque en Cluny se mantuvo la alusión al nuevo Adán y la alabanza a la miel y la cera, se hizo con apicultores laborando ayudados por seres angelicales, que no necesitaban protegerse de las abejas, simplificando el mensaje. Lógicamente, el clima violento que se vivía en Castilla, que provocó el énfasis en la lucha contra ordalías y venganzas, no existía en Borgoña, por lo que sólo se tomó la parte de la liturgia que ilustraba las ceremonias de la Pascua.

Fernando García Gil

Octubre 2021